フッ化物について(一般基礎知識)

詳しく知りたい項目について 目次をクリックしてください。

1.フッ素(フッ化物)って何ですか?

2.何故、むし歯はできるのですか? 「どうしてむし歯ができるのか(イラスト)」

3.むし歯を予防して8020(ハチマルニイマル)を目指そう

4.むし歯の原因と今までの日本のむし歯予防対策

5.何故、むし歯予防には、フッ化物が必要なのですか?

6.フッ化物は、何故むし歯予防効果があるのですか?

7.むし歯予防のためのフッ化物利用方法

8.最も効果的なむし歯予防「水道水フッ化物濃度適正化」

9.フッ化物利用状況

10.フッ化物の安全性

11.フッ化物に関する情報の整理

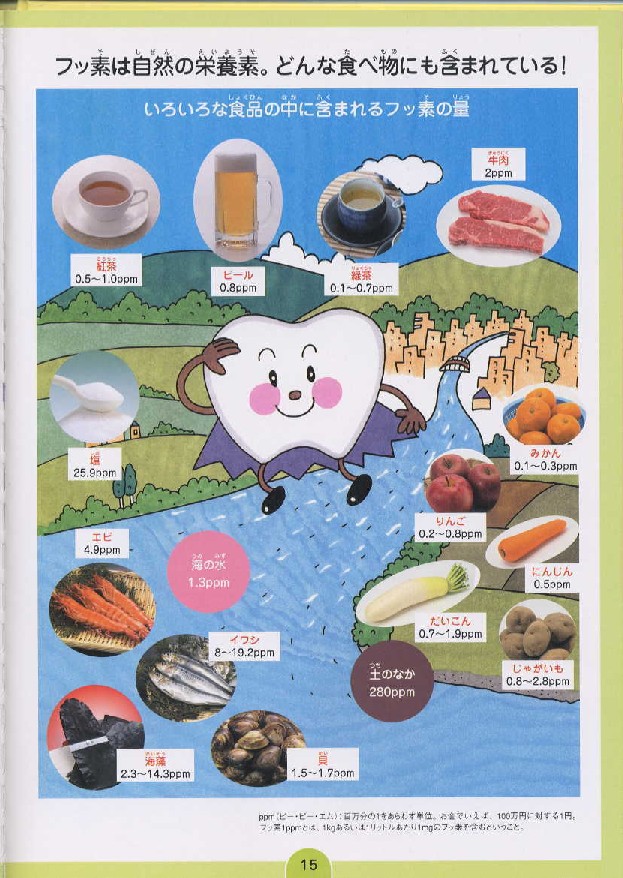

フッ素(フッ化物)とは、むし歯に効果がある物質です。フッ素は、食品、水、土壌といった自然界に広く存在しています。また、動物・植物など全ての生き物にも含まれ、地球を構成している約90種類のうち、12番目に多い元素です。このように、フッ素は、特別な物質ではなく、私たちの身近にあります。

蛍石(フッ化カルシウム)

蛍石(フッ化カルシウム)

食品中のフッ素についてみるとお茶の葉に多く含まれています。飲み物では、お茶、ビールにフッ素が多く含まれています。海水に多くのフッ素が含まれている関係で、魚介類もフッ素の多い食品の部類です。そして、その他のほとんどの食品もフッ素が含まれています。

『フッソで健康づくり』砂書房p.15より 『フッソで健康づくり』砂書房p.15より |

人のからだの中のでは、歯、骨などの硬組織に多く含まれ、結合組織・歯・骨の形成に欠かせない必須微量元素の1つです。

むし歯菌が、砂糖(ショ糖)などを原料にして酸をつくり、その酸によって歯の表面のカルシウム、リンが唾液中に溶け出し、それを脱灰(だっかい)といいます。しかし、脱灰されても、普通は口の中の具合が悪くなければ自然に再び修復されるのです。それを再石灰化といいます。

しかし、脱灰と再石灰化のバランスが崩れて、再石灰化が追いつかなくなると、歯が白く濁って(白濁)、やがて穴があいてしまいます。それがむし歯です。

下図のようにバランスがくずれ、再石灰化がおいつかなくなると・・・・

う窩(むし歯)が発生します。

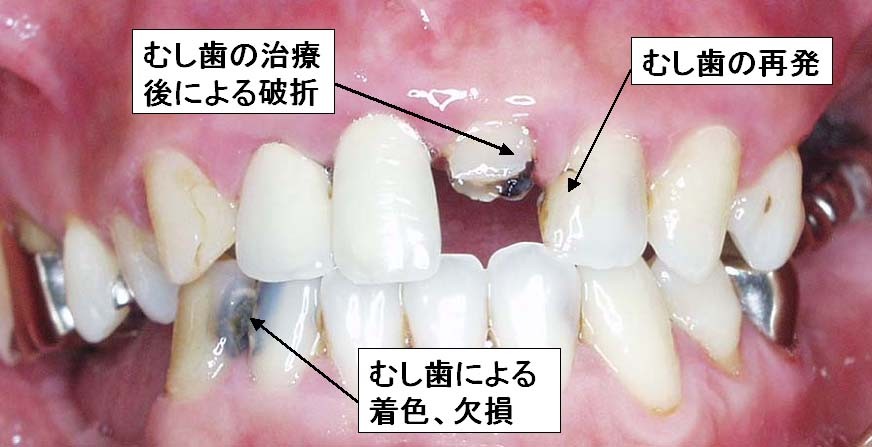

むし歯が、進行して歯の神経に近くなると冷たいものでしみたりします。さらにひどくなると痛くて物が食べられなかったり、夜眠れなくなったりします。また、前歯のむし歯は見た目を損ないます。

|

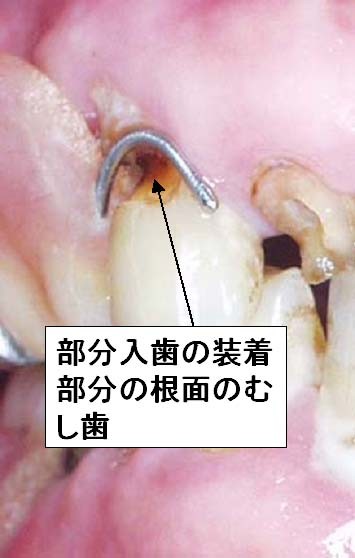

さらに、中・高齢者になると、歯の根の部分にむし歯が発生することもあります。むし歯は、子どもだけの病気ではなく、生涯を通じた病気なのです。

|

前述のように、進行したむし歯は、痛みを伴うと同時に、見た目などの審美的な障害となり、QOLを著しく低下させます。また、むし歯は、歯の喪失の主原因です。

多くの研究によって、運動・視聴覚機能に優れている人は、歯の喪失が少なく、よく噛め、生活の質(QOL)および活動能力が高いことが明らかになってきています。そして、生活の質(QOL)の向上、健康寿命の延長を目的とした国民健康づくり運動「健康日本21」の中に8020運動が盛込まれています。

しかし、全国的な調査によると下の図のように80歳で残っている歯の数は、平均約8本と8020とは大きな開きがあるのです。

|

年齢と残っている歯の本数の関係

むし歯を防ぐことは、歯の痛みを防ぎ、生活の質(QOL)を向上させ、歯の寿命・健康寿命を延長させます。

そこで、国民の健康づくり運動である健康日本21では、8020の達成を目的とし、むし歯予防のための目標値を以下のように定めています。

3歳児でむし歯のない子の割合

|

59.5%(現在)→80%以上(2010年までに) 12歳児のむし歯数 2.9歯(現在)→1歯以下(2010年までに) |

従って、これからは、健康日本21の活動方針に沿い、地域全体でむし歯予防に取り組んでいくことが重要となります。

4.むし歯の原因と今までの日本のむし歯予防対策

下の図のようにむし歯の原因は、むし歯菌、甘いもの、歯の3つの要因に分類されて説明されています。今までは、そのむし歯菌のつくるプラーク(歯垢)に対する歯磨きの奨励と、甘いものの対策として甘味制限を行ってきました。

|

<甘味制限や代用甘味料の利用>

一般の健康志向の影響もあって、近年、砂糖(ショ糖)を含まない食品が販売されるようになり、また、キシリトールなどの代用甘味料も使用されるようになってきました。しかし、下の図のように日本の砂糖の摂取量は先進諸国よりかなり少ないのですが、むし歯の数(むし歯と治療した歯の合計数)は、とても多いのです。

|

先進諸国のむし歯とショ糖の摂取の関係

<歯磨き(ブラッシング)>

歯ブラシの毛先は、下の図のように歯と歯の間や歯の溝には届きません。きちんと磨いているのにむし歯が出来る原因の1つはこのためです。そうしたところは、むし歯菌の活躍するプラーク(歯垢)がたまり易く、また、もともと歯の質が弱くむし歯になりやすいところです。そのために、歯ブラシだけでむし歯を防ぐにはそもそも無理があるのです。

|

前述したように、甘味制限、歯磨きでは、限界があることが多くの研究からも報告されています。そして、むし歯が少ない世界の国では、歯磨き、甘味制限に加え、むし歯予防にフッ素(フッ化物)を積極的に利用しています。フッ素によるむし歯予防は、グローバルスタンダード(世界標準)となっており、わが国でも、歯磨き、甘味制限に加え、歯への対策のフッ素利用が重要になります。3つの環に対する3つの対策を同時に行うのが、21世紀のむし歯予防対策の基本です。

|

3つのむし歯予防対策

フッ素のむし歯予防効果は (1)再石灰化の促進、(2)歯の質の強化、(3)むし歯菌の酵素作用の抑制の3つに分けられます。

(1)再石灰化の促進

テレビCMでおなじみの再石灰化。歯は、むし歯菌が出す酸による脱灰によって歯の表面が溶かされ、やがてむし歯になります。しかし、唾液や歯垢にフッ素があると、その溶かされた歯の表面は再び修復されて、もとの健康な歯を取り戻すことができます。その作用を再石灰化と呼び、フッ素は、その再石灰化作用を速め、強化する働きがあるのです。

|

(2)歯の質の強化

フッ素が歯に作用すると、歯の表面のエナメル質の結晶が安定し、むし歯菌の出す酸に対する抵抗力を強めます。

|

(3)むし歯菌の酵素抑制

フッ素はむし歯菌が酸をつくるのに必要とする酵素に作用して、その働きを妨害します。

フッ素は、様々な場所で、様々な形で利用されています。

利用法には、以下のように分けられます。

|

1、地域で利用する方法、集団(学校・園・保健所)で利用する方法 2、家庭で利用する方法 フッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口、フッ化物配合スプレー 3、歯科医院で利用する方法 |

地域・集団で利用する方法は、実施対象者も多いために、安く、安全に、効果的に虫歯予防をすることができます。

(1) 地域で利用する方法

水道水フッ化物濃度適正化(WF:水道水フロリデーション)

水道水フッ化物濃度適正化とは、水道水中に含まれるフッ素の濃度(現在の日本では通常の水道水中には、自然の状態で0.08ppm〜0.8ppm*含まれている)をむし歯予防のために適正な濃度に調節する方法です。わが国での適正濃度は地域によって約0.7ppm〜1.2ppmであり、普通のお茶のフッ素濃度より少し高く、自然の海水より低い濃度です。現在の水道技術では、蛇口からの水道水のフッ素濃度を0.01ppm〜0.02ppmの精度で調節することができます。

|

現在、水道水フッ化物濃度適正化を実施している国は61ヶ国で、約3億7700万人が恩恵を受けています。日本でも、今後普及が期待されています。

また、水道の給水施設の不備や水質などの理由から、水道水フッ化物濃度適正化を実施できない国では、食塩のフッ化物濃度調整化(食塩のフッ素化)が、36ヶ国で実施されており、現在、約1億人が恩恵を受けています。

他国の水道水フッ化物濃度適正化の状況

アメリカ・・・アメリカの総人口の約2/3の人が水道水フッ化物濃度適正化の恩恵を受けています。ヘルシーピープル2010(アメリカの健康日本21版)にも2010年までに総人口の75%が恩恵を受けるという目標があります。

隣国の韓国・・2001年には韓国の総人口の11.4%が水道水フッ化物濃度適正化の恩恵を受けていますが、2003年までの普及計画では32.7%の普及率を目標にしています。韓国において2000年に制定された口腔保健法という法律には水道水フッ化物濃度適正化の普及が盛込まれています。

(2)集団・家庭でのフッ素利用方法

フッ化物洗口法(フッ素洗口)

フッ化ナトリウム溶液による約1分間洗口する方法です。4歳からの実施により永久歯で50〜60%のむし歯予防効果があります。

園や学校など集団で実施するフッ化物洗口法は、個人でする場合と比較して

(1) その施設内のほぼ全員の子供たちに、むし歯予防の効果が表れます。

(2) 歯科医や園の先生によるのではなく、子供たちが自分で行ないます。

(3) 施設内であれば、忘れることがなく、確実な管理ができます。

というメリットがあります。

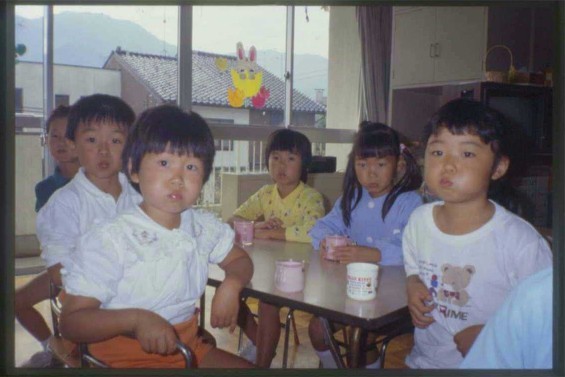

集団で実施するフッ化物洗口法は、下の図のように日本で約3000施設、30万人の子供が実施していますが、これは必要とされる全小児人口の2%程度であり、今後も普及が期待されています。

|

|

![]()

![]()

一方、家庭で利用するフッ化物洗口剤は、歯科医院より入手できますし、また、歯科医による指導の後、薬局で購入することもできます。現在35万人が利用しています。

(3)保健所・歯科医院での利用方法

フッ化物歯面塗布(フッ素塗布)

フッ化物歯面塗布法には、歯ブラシや綿球、綿棒などを用いてフッ素を歯に直接、年に3〜4回塗布する方法です。

|

|

歯ブラシ法によるフッ化物歯面塗布 綿球法によるフッ化物歯面塗布

乳歯が生え始めてから(0歳から)実施することができ、乳歯・永久歯にも同様のむし歯予防効果があります。

下図のように1999年では、フッ化物歯面塗布の経験者は、約40%であり、1歳6ヶ月児および3歳児健診や、その他の乳幼児健診の機会を利用して行うと、より多くの子どもたちに応用できます。

|

|

(4)家庭での利用方法

フッ化物配合歯磨剤(フッ素入り歯磨剤)

むし歯予防のためにフッ素が入っている歯磨剤のことです。フッ化物配合歯磨剤は、パッケージ等に「フッ素入り」の表示や、歯磨剤の成分表に、モノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、フッ化第一スズなどと記載が目安です。また、小児用の歯磨剤の90%以上は、フッ化物配合歯磨剤です。

フッ化物配合歯磨剤は、日本以外の先進諸国において1980年代ですでに90%に達していました。過去20年間にこれらの国でみられたむし歯の減少は、フッ化物配合歯磨剤によるところが大きいといわれています。現在では、世界中で15億人が利用しています。

下図のように日本においても最近になって普及し始め、2001年では市場占有率は79%までに上昇しました。

フッ化物配合歯磨剤の利用方法は、以下の通りです。

<歯磨剤の量>

・3歳から6歳まで グリーンピースサイズ(子供用歯ブラシの植毛部半分量)を使用しましょう。

・6歳以上 大人用の歯ブラシの半分量は使用しましょう。

<うがいの回数>

あまりうがいをすると口の中のフッ素がなくなり、むし歯予防効果がなくなってしまうので、フッ化物配合歯磨剤を利用後のうがいは2回くらいにしましょう。

(5)1歳〜3歳未満児に対して家庭でのフッ素利用方法

泡状のフッ化物配合歯磨剤の塗布

泡状のフッ化物配合歯磨剤としては、Check-Up foam 【R】があります。通常の寝かせ磨きの後、歯ブラシに泡状のCheck-Up foam【R】を取り、歯面上で延ばすように塗布します。塗布後の吐き出しは不要ですが、泡が気になるようならティッシュペーパーなどで軽くおさえてもかまいません。

使用量は、ほとんどが空気であるため、歯ブラシの植毛部全体につけて使用して下さい。

フッ化物配合スプレーの噴霧

フッ化物配合スプレーとしてレノビーゴ【R】があります。寝かせ磨き終了後に歯面に直接フッ化物配合スプレーを噴霧するか、歯ブラシに噴霧して歯面上で延ばすように塗布します。フッ素濃度が低く、また、噴霧ではきわめてわずかのフッ素ですので、多めに噴霧することが必要です。

<噴霧回数の目安>

歯ブラシ、あるいは直接に歯面全体に行き渡るように噴霧する。

最低10回以上噴霧する。

|

左:泡状のフッ化物配合歯磨剤、右:フッ化物配合スプレー

水道水フッ化物濃度適正化(フロリデーション)は、最も効果的なむし歯予防方法です。理由は、以下の通りです。

(1)最も効果的です。

水道水フッ化物濃度適正化は、60年近い長い歴史をもつ方法であり、多くの調査研究があります。それによると乳歯で40〜50%、永久歯で50〜60%の予防率の保証があり、これが水道をもつ地域の住民全てを対象になされており、地域の単位でみても、最も効果的なむし歯予防方法です。

(2)最も安全である。

水道水フッ化物濃度適正化は、60年近くの歴史があり、今もなお多くの調査研究が続けられています。それによると、適正濃度下で行なわれる水道水フッ化物濃度適正化では、安全上の懸念は全く証明されていません。また、最近のフッ化物調整装置は、コンピュータによるフィードバック制御により、24時間の監視体制下で、高い精度のフッ化物イオン濃度管理が可能となっています。

(3)広範囲に恩恵をもたらします。

個人で行う予防方法は、それを実施できた個人が恩恵を受けるに過ぎません。.それに対して、水道水フッ化物濃度適正化は、それを実施した給水地域全域の住民に恩恵をもたらします。

(4)平等に利用できます。

水道水フッ化物濃度適正化は、生活の違い、低年齢児、障害者、高齢者、低所得者層に関係なく全ての人を平等にむし歯予防することができます。

(5)生涯を通じてむし歯予防ができます。

水道水フッ化物濃度適正化は、子供から高齢者まで全ての年齢で恩恵があります。

(6)経済的で簡便です。

水道水フッ化物濃度適正化にかかる費用は、一人当たり年間約55円、一か月5円程度と、きわめて安価である。また、水道水フッ化物濃度適正化は、個人の努力に負うことはなく、水道水を利用するだけで確かな恩恵を受けることができます。

多くの国々では、多数の人々がいろいろな方法で積極的にフッ素を利用して、むし歯予防に取り組んでいます。とくに、フッ化物配合歯磨剤は、90カ国、15億人が利用しており、世界の総人口の1/4が利用していることになります。

| フッ化物利用法と利用国数 | |

|

| フッ化物利用法と利用人口 | |

|

フッ素の摂取と安全性・効果については、50年以上にもわたる専門学会や専門委員会、政府、各種の国際機関および国際的な保健機関の特別協議会において幾度となく再評価され、証明されています。

現在では世界の150以上の保健関連団体がフッ素の安全性・効果を基にその利用を推奨しており、日本においても、日本歯科医学会・日本口腔衛生学会・日本歯科医師会・厚生労働省などが、むし歯予防のためのフッ化物応用の安全性を保証しています。そして、厚生労働省が進めている健康日本21の政策の中にもフッ素の利用が盛り込まれています。

このように、世界ではもちろん日本においても、むし歯予防にフッ素を用いることは他のいろいろな予防法に比べ、最も有効かつ安全・確実な方法として推奨されているのです。

現在、科学技術の進歩により、世界各地から多くの情報が入手できます。しかし、その副作用として、誤情報が蔓延しているのも事実です。

特に、インターネットは、個人からの情報もあれば、公的機関の情報もあり、それが、同じように情報発信するシステムになっています。

そこで、保健関連情報入手に当たっては、

1.その情報は、どの保健機関からのものか。

2.その情報を発信する機関は、公的で、責任のある保健機関なのか。

ということを考慮に入れ、情報を整理することをお勧めします。

過去に、誤情報が氾濫し、多大な被害を及ぼしたケースが多くありますが、その1例を最近の報道から紹介いたします。

|

2002年1月31日タイ大使館やタイ系企業を焼き打ちするなどしたカンボジアの暴動がありました。 |

このように誤情報は、1つ間違えると大変なケースになることがあります。保健関連情報も同様で、間違った情報が報道されることにより、国民の健康を脅かし、健康増進が妨げられるとも限りません。情報の入手・伝達には、細心の注意を払うべきと考えます。

|

監修:福岡歯科大学 口腔保健学 晴佐久 悟

監修:東北大学歯学部附属病院 田浦 勝彦 |